Albanitag

1264 erhielt die Stadt Winterthur am 22. Juni vom Erben der Kyburger, Graf Rudolf von Habsburg, das Stadtrecht. Es war der Namenstag des Heiligen Albanus (s. unten). Dieser Schritt in die Freiheit begründete den «Albanitag», den die Stadt im Lauf der Zeit auf die Sonnenwende am 21. Juni legte. An diesem besonderen Datum versammelte sich die Bürgerschaft danach jährlich um 4 Uhr früh – bis 1437 unter freiem Himmel auf dem Marktplatz, danach im Rathaus und schliesslich aus Platzgründen in der Stadtkirche. Auf die Verlesung des Stadtrechtsbriefs folgten jeweils die Wahlen des Schultheissen und weiterer Ratsmitglieder sowie wichtige Gerichtsurteile und Beschlüsse. Abschliessend zu diesem politischen Teil erneuerte die Bürgergemeinde den Eid auf ihre Stadt und übrige Obrigkeiten wie beispielsweise Zürich oder Österreich.

Krönender Höhepunkt war das «Albanimahl», auch Bürgerschenke oder Albanischenke genannt: Alle Bürgerinnen und Bürger waren von der Stadt zu Wein, Brot und Käse eingeladen und feierten das Fest der Winterthurer Freiheit und Gemeinschaft mit Musik und Tanz. Dieser Brauch wurde während Jahrhunderten gepflegt.

Veränderung

Im 18. Jahrhundert verkörperte Winterthur die Blütezeit des weltweiten Grosshandels. Den Vorzeichen der Industrialisierung folgten jedoch erste Risse, die auf eine inneren Entfremdung hindeuteten: Durch wachsende finanzielle Ungleichheit in der Bürgerschaft entstanden gesellschaftliche Schichten, die sich zunehmend voneinander abgrenzten. In manchen Jahren fiel die Albanifeier als gemeinsames Fest sogar aus. Zum Ersatz, wohl vor allem für die bedürftigen Bürgerinnen und Bürger, wurden in diesen Jahren trotzdem je zwei Mass Wein und zwei «Spitalbrote» (früher kirchlich dargebotenes «Armenbrot») verteilt.

Obschon die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Fest schwand, hielt man ab 1758 weiterhin an der Ausgabe von Wein und Brot fest. Bis 1798 hatte die Albanifeier Bestand, als während der helvetischen Republik solche Feste verboten wurden. Es war das vorläufige Ende des uralten Brauchtums, das ursprünglich zur Feier von Unabhängigkeit und Gemeinschaft geschaffen worden war.

Rückkehr

Die 1930er Jahre brachten den Albanitag zuerst als «Jungbürgerfeier» in die Stadt zurück. Ab 1945 veranstaltete erstmals ein Organisationskomitee «Albanitag Winterthur», bestehend aus Quartiervereinen der Altstadt, um den Albanitag herum kleinere Quartierfeste. 1964 feierte die Stadt Winterthur ihren 700-jährigen Stadtrechtsbrief von 1264 mit einem grossen Volksfest. Zwei weitere Stadtfeste mit historischem Hintergrund folgten: «500 Jahre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft» (1967) und «100 Jahre Zürcher Staatsverfassung» (1969).

Nach diesen Grossanlässen wurde der Wunsch immer stärker, das kulturelle Winterthurer Erbe als jährliches Fest wieder aufleben zu lassen.

Albanifest

1971 fand das erste «Albanifest» statt, wie wir es heute kennen. Nach Gesprächen mit lokalen Vereinigungen und durch Impulse des Stadtrats gestärkt, war im Dezember 1970 zur Organisation und Leitung des Anlasses das Albanifest-Komitee gegründet worden.

Nicht zuletzt dank der Beteiligung vieler Vereine wurde das Albanifest bald wieder zum grössten und sehr beliebten Winterthurer Brauchtum: Jährlich am letzten Juni-Wochenende pulsiert im historischen Stadtzentrum drei Tage lang das Winterthurer «Fest der Feste». Die Ausstrahlung des Albanifests reicht weit über die Region hinaus und ist für Stadt und Region gesellschaftlich, touristisch und wirtschaftlich von grosser Bedeutung. Einheimische wie auswärtige Gäste geniessen die sympathische Winterthurer Altstadt in ihrer ganzen kulturellen, kulinarischen und unterhaltsamen Vielfalt.

Im Mittelpunkt stehen auch heute mit der Feier von Gemeinschaft, Freiheit und Gastfreundschaft Werte, welche bereits vor rund einem dreiviertel Jahrtausend den damals Verantwortlichen am Herzen lagen. Das Albanifest pflegt diese wichtige Tradition und ist durch den Eintrag des Bundes in der Schweizer UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter als lebendiges Brauchtum anerkannt.

NAME

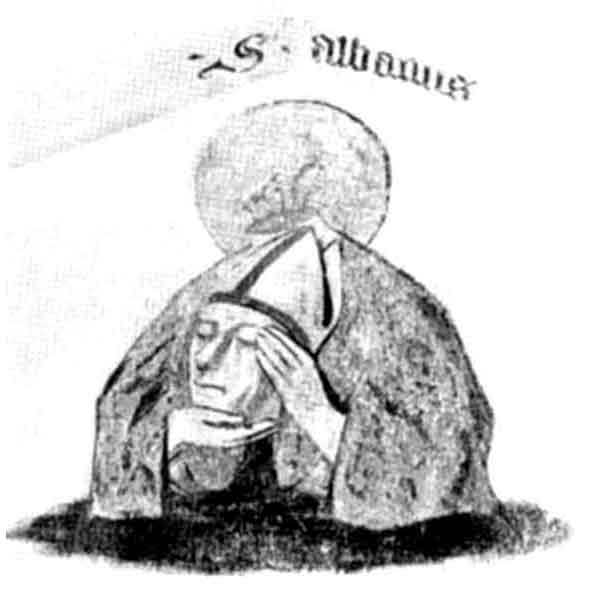

Namensgeber des Albanifests ist «Sankt Alban», lateinisch «Albanus». Neben Sankt Laurentius und Sankt Pankratius ist er einer der drei Schutzpatrons der Stadt Winterthur. Der Legende nach wurde Albanus unter römischer Herrschaft als christlicher Märtyrer enthauptet. Eine bildliche Darstellung findet sich im mittelalterlichen Deckengemälde in der Sakristei der Winterthurer Stadtkirche.